週刊ファイト1982年1月5日付け『ローラン・ボック特集号』より

[ファイトクラブ]先行公開 [週刊ファイト8月15-22日号]収録

[Fightドキュメンタリー劇場54] ローラン・ボック自伝を読む⑤

▼1978キラー・イノキ来たる!! 公開スパー、デートリッヒのプロレス転向

by Favorite Cafe 管理人

・1976年末、日本でいち早くローラン・ボックを報道した週刊ファイト

・今年(1977年)の夏、ヨーロッパで「ボック」という名の凄い男と闘う

・ローラン・ボック誰にも告げず極秘来日?新日プロ出迎えはリムジン

・I編集長)ボック「はぐれ者の詩(うた)」、内に秘めた「黒い野望」

・「事件」に巻き込まれることを危惧する新間氏、ボックは危険な男

・ドイツメディア報道、猪木ファイトマネー210万マルク(2億円超)

・デートリッヒ、プロレス転向「私は猪木の挑戦を受ける」

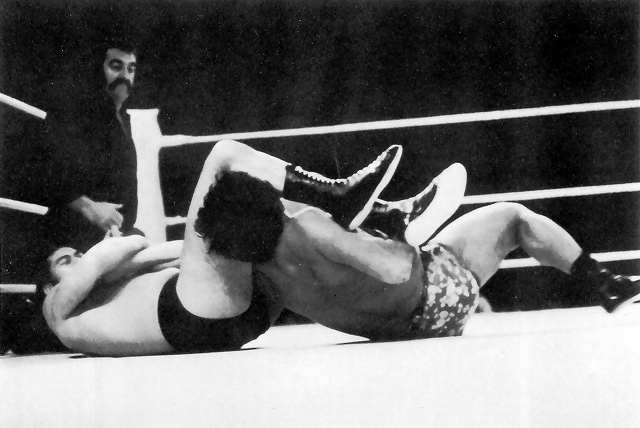

・猪木迫真のスパーリング、“キラー猪木”を恐れる欧州レスラーたち

・ヘーシンク、ルスカ、デートリッヒ、ボック、幻と消えたビッグマッチ

ローラン・ボックというレスラーの存在をいち早く日本国内で報道したメディアは『週刊ファイト』だった。1976年11月、シュツットガルトの惨劇に至る2年も前のことである。翌1977年には初対決に向けての気運が高まってきた。そこから猪木の欧州遠征実現までの経緯を、日本国内と現地ドイツの報道から追ってみる。

週刊ファイト(1976年12月14日付け)

ローラン・ボックが新日本プロレスに初めてコンタクトをとってきたのは、1976年11月。1976年の暮れには、週刊ファイトが他のメディアに先駆けてその経緯を報じている。年が明けて1977年の週刊ファイト・新春号(1977年1月4日付け)では、アントニオ猪木が今年の目標を語るインタビューで「ローラン・ボックと闘うことになる」と発言している。

さらにアントニオ猪木は、1977年1月7日、新春黄金シリーズ開幕戦・越谷市体育館でも、記者の取材に答えてローラン・ボックについて語っている。

■ 週刊ファイト(1977年1月18日付け)より

(猪木)「今年の6月から8月にかけてヨーロッパ遠征を行う計画を練っている最中だが、もし実現の運びになれば、ヨーロッパのどこかでボックと闘うことになるだろう。グスタフ・カイザーも、ああだ、こうだと言ってきているが、ボックという男が凄いレスラーだとの感触をつかんでいるので、ぜひ実現させたい」

週刊ファイト(1977年1月4日付け)

この越谷大会には、スタン・ハンセンが新日本プロレスに初参戦。いきなりアントニオ猪木とシングルマッチで戦っている。結果はハンセンの反則負けだった。猪木の前に既存の有名レスラーではない新たな強敵が続々と現れ始めた時期であり、ローラン・ボックもその中の一人だった。

ただし、インタビューで答えた1977年夏のヨーロッパ遠征は行われていない。国内での猪木のスケジュール、およびファイトマネー交渉で妥協点に達せず、実現に至らなかったのだ。

ボック自伝には1978年の年明けに、しびれを切らしたボックが極秘来日して、新日本プロレスを電撃訪問し、新間寿営業本部長およびアントニオ猪木と交渉を行ったと書かれている。

■ ボック自伝より

・・・・・1978年1月、ボックは強硬手段に出た。東京行きの飛行機のチケットを予約すると同時に、新日本プロレスにテレックスを送り、これから東京に行くこと、そして東京羽田空港に迎えに来て欲しい旨を打電した。ボックの一方的な行動に、新日本プロレスから冷遇され、猪木に会うことさえできない可能性もあった。ボックはこの行動を妻のアンドレアにだけは話したが、ドイツ国内の関係者には全く相談していなかった。

12時間のフライトで東京に到着した。イミグレーションを通過して、空港の到着ロビーに出ると運転手の帽子をかぶって、白い手袋をした男が、「Roland Bock様」と書かれたボードを持って立っていた。ボックが近寄ると、その男は小さなお辞儀で挨拶し、ボックのバッグを受け取ると車まで案内してくれた。迎えの車はリムジンだった・・・・・

ローラン・ボック自伝(翻訳出版クラファン進行中)

(Favorite Cafe)

この記述については、ローラン・ボックの記憶違いか、著者のアンドレアス・マトレ氏の聞き間違い、あるいは脚色だと考えられる。ボックが初来日したのは、1978年4月、MSGシリーズの前夜祭の時だ。この年の1月の訪日については、プロレス雑誌や東京スポーツなどをめくってみても、どこにも報じられていない。自伝では「誰にも告げずに極秘で日本に行った」と書かれているので、完全極秘を貫き通したのなら、実際には来日したが、誰も知らなかった可能性を否定はできない。しかし観的に見て事実とは違うと思われる。

ただし、このエピソードについては迫真の描写で語られている。1月の極秘電撃訪日ではなかったものの、4月の初来日の出来事を二つのエピソードに分割して書かれていると思われる。日時が違うだけで、全くの作り話ではないようだ。そのあたりも考えながら読み進めれば、よりこの自伝を面白く読むことが出来るはずである。ローラン・ボック自伝に限らず、自伝というものは往々にして自分を美化して、さらに読者を楽しませるようにドラマチックに構成されている。それを「事実とは違う」と言下に否定してしまうのは「無粋」というものである。

さて、このようにしてマニアのファンの間で知られる存在になってきたローラン・ボックを週刊ファイト・I編集長はどのように見ていたのか。おなじみの喫茶店トークの中から抜粋してみよう。

[Fightドキュメンタリー劇場51]

▼ローラン・ボック1978年MSGシリーズ前夜祭突如来日 架空の団体名

▼I編集長) ボック「はぐれ者の詩(うた)」、内に秘めた「黒い野望」

■ 闘いのワンダーランド #030「I編集長の喫茶店トーク」より

FIGHTING TV SAMURAI!(1997.01.15放送)

(I編集長)いろいろ調べてみると、ローラン・ボックという男は「はぐれ者の詩」なんだなということが分かってきたんです。もう、あんなセメント野郎ですからね、他のプロレスラーもプロモーターも全く相手にしないという状況にあったんですね。だから自分で興行を打って回るしかなかったんでしょう。

(I編集長)ただ、来日したボックと猪木が話をしてみると、ボックはストロングスタイルを標榜している猪木のプロレスと、同じような意見、考え方の話をするんですよ。だからそこに猪木が共鳴したんですね。猪木は「そうか、お前の考え方と俺の考え方は一致している。それだったらお前さんを通じてヨーロッパのマット界でもストロングスタイルのプロレスを広めようじゃないか」となって、この話が成立したんです。

(I編集長)ところがですよ。本当のボックの狙いはそこじゃなかったんですね。先ほども申し上げましたように「あのアリと闘った猪木を叩き潰せば、俺が欧州マット界の第一人者になれる」と、そういった黒い野望を秘めておった訳ですよ。

(Favorite Cafe)

新日本プロレスの窓口となった新間氏は、調べれば調べるほど、ローラン・ボックが何度も対戦相手を壊したことがある危険な男だとわかってきた。この試合を軽々しく受けることに対して、猪木がまた「事件」に巻き込まれるのでは無いかという不安があった。

1976年6月のアントニオ猪木vs.モハメド・アリ戦は、世紀の凡戦ともいわれ、評価が芳しくなかった。さらに新日本プロレスは多額の負債を負っていた。一方では、この闘いを機に世界中から猪木に挑戦したいという話が舞い込んでくる状況にもなっていた。

同年の韓国でのパク・ソンナン戦、パキスタンでのアクラム・ペールワン戦、いずれもアリと引き分けた男・アントニオ猪木と闘いたいというものだった。そしてその挑戦者たちは、プロレスのルールを逸脱した闘いで、何としてでも猪木に勝利して名声を得ようとしていたため、両方とも後味の悪い凄惨な試合となってしまった。その結末を繰り返すことを危惧したのである。

1976年12月12日、アクラム・ペールワン戦

[Fightドキュメンタリー劇場23]

▼「シュツットガルトの惨劇」ハッキリ言ってこれは異種格闘技戦ですよ

▼アントニオ猪木自身は、ボックからのオファーをどうとらえていたのか

それでは、実際にヨーロッパの未知のマットに上がることを決意したアントニオ猪木自身は、ローラン・ボックの挑戦をどのように受け止めていたのだろうか。これについてアントニオ猪木の著書「アントニオ猪木世界闘魂秘録」には、「マーケットは可能性を秘めている。ヨーロッパのレスリングスタイルが、どんなものであるかという興味もあったし、遠征先でいい選手を見つけたら、日本に連れて来るのも面白いと考えた」と書かれている。

これは何事にも「一歩踏み出してみる」というアントニオ猪木の生まれ持っての好奇心だ。1960年代、猪木が海外武者修行に行ったのはアメリカだった。新日本プロレス旗揚げ後は、カール・ゴッチのルートもあり、ヨーロッパからのレスラーを受け入れ、藤波辰巳、木戸修、長州力を初めとする若手レスラーをドイツへの武者修行に送り込んでいた。しかし、猪木自身はヨーロッパ・マットでの試合経験がなかった。そのことからも、ヨーロッパ・マットからの招聘に興味を示したのだろう。

若き日の藤波・長州、最初の遠征先はドイツだった

▼ドイツメディア報道、猪木ファイトマネー210万マルク(2億円超)

ボックが1978年4月に新日本プロレスと交渉を終えて帰国し、自国のメディアに伝えた時のドイツ国内の反応はどうだったのか。ボックが記者発表した猪木ツアーの概要が、ドイツのスポーツ新聞『ビルト』紙に掲載されている。