12月になると流行語大賞やヒット番付など、まとめの時期となるのがメディアの常である。

Web媒体全盛の時代になっても12月の1ヶ月分は流行に含まないというのも如何なものかと思うが、「社会」とはそうしたものだ。プロレス、格闘技界でも年間の大賞を決める事になっているが、週刊ファイトでは各ライターが独自に各賞を選定する。

初代編集長のI.Yこと井上義啓編集長が「主観ファイト」というぐらいに信念に基づいて「底の見えない底なし沼」たる「活字プロレス」を書きまくっていた伝統を受け継いでいるという事である。

「世の中の定規などどうでもいい。自分がこうなのだと感覚した主観が客観であり、それが最優先で正しい。人々よ、主観を尊ぶがよい。なぜなら、それが真実だからである」

井上義啓著 ベースボールマガジン社 ザ・プロレス本 No.3『不在証明』より

「鷹の爪大賞」で私は昨年グレタ・トゥーンベリさんを特別賞に挙げたが、プロレス、格闘技界に限らず広く優れた事象に勝手に賞が贈られる。賞金や賞状もなく、贈呈式が行われる訳でも無いが、贈っているこちらも無報酬となっているので悪しからずご了承いただきたい。

また、どんなメディアも何でも書くわけでは無いが、「プロレスムラ」は特に顕著だ。『週刊ファイト』は原則タブー無きメディアではあるが、それでも無料で誰でも読める場所に何でもかんでもは書かない程度の配慮はある。

こもと的鷹の爪もそういうものだという事は予めお断りしておく。

◎こもと的鷹の爪史上最強・最恐・最狂三冠ライター

宅八郎さん(享年58)

先日、宅八郎さんが亡くなっていた事が報道された。

57歳だった。

宅八郎さんとは2000年代に宅さんの公式サイトの掲示板を通じて親しくなり、宅さんが出演するライブハウスへ行ったり、私としては非常に珍しいのだが、何度か呑むようにもなった。

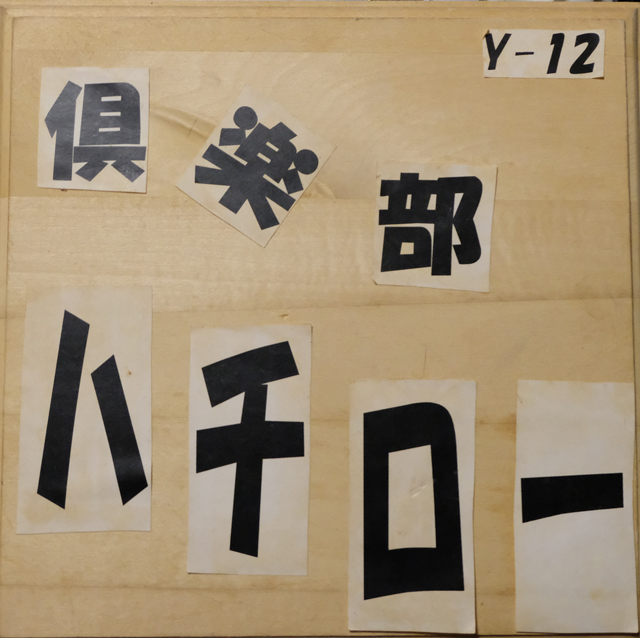

その縁で、2005年3月に東京ビッグサイトで行われた『コミケットスペシャル4』に企画参加の「宅八郎ホストクラブ」『倶楽部ハチロー』に登場してして頂いた。

当時、宅八郎さんが実際にホストをやっていたところから企画したが、飲食の提供はやってはいけないという事で、参加者には缶のアルコールや未開封のつまみを売り、時間制でトークをする事になったが、満員御礼で何人かはお断りする大盛況となった。

とてもホストクラブとは言い難い格安での提供だったし、一応打ち上げとして三河島の今は無き韓国料理の名店『まだん』でご馳走はしたが、タクシーで都内の自宅から来場した宅さんとしては全く実入りの無い企画だったと思う。

今も感謝しかない。

「おたく評論家」として抜群の知名度を誇った宅さんが亡くなった事をサブカル界を中心に惜しむ声は多いが、逆におたく界隈からはメディア向けに誇張したおたく像を増幅した、として心ない批判の声も少なくない。

1991年発行『イカす! おたく天国』の年譜によると、東京での会社員としての挫折、続くライター生活もうまくいかず、ノイローゼとなり失意のうちに実家に帰っていた宅八郎さんが再びメディアへ戻ろうと志したきっかけは、宮崎勤死刑囚が「連続幼女誘拐殺人事件」で逮捕され、その異様な「おたくぶり」に社会がパニックになっていた事だった。

また、「宮崎は僕らとは違う」といった、おたく内部での動きも気になった。とも記されている。

1990年代、いい歳をしてアニメや漫画を卒業出来ない「おたく族」は犯罪者予備軍だ、という社会風潮に、単身で完全と立ち向かったのが宅八郎さんだったのである。

今、宅八郎さんを批判している、今は「オタク」「ヲタク」である元「おたく」には、ではアナタはその時、社会に対して何を発信していたのか?と尋ねたい。

自分は宮崎勤ではない。おたくではない。

と、話題を避け、逃げ惑い、頭を下げて嵐が通り過ぎるのを待っていただけではないのか。

私もそうだった。

おたくの内面に仮面を被っている自分を棚に上げ、内なる「宮崎勤的な自分」に目を背け、これでもか! とおたくを社会に見せつける宅八郎さんに眉をひそめていた。

だが、だからこそ、宅八郎さんが1990年に

「これだけ情報があふれてると、情報を選択してコントロールする技術が必要になるわけ。だから、おたくっていうのは情報エリートなんです」

「これから、おたくじゃないと生き残れない世の中がやってくるんですよ」

「たとえばある意味では、対人関係はいらないわけ。酒のつきあいだとかはいらないと。ふれあいだなんてダサイことやってられないっていうのも、おたくでしょうね」

「おたくの場合はボクの持論では<族>じゃなくて<構造>ですね」

「地球がおたく化しつつある」

と喝破したのはあまりに早過ぎた予言であったし、その姿に胸を打たれた。

その先見性に比べると、岡田斗司夫がエヴァンゲリオンブームと前後して「おたく」が市民権を回復し「オタク」と表記される頃に、後出しジャンケンで言っていた「おたく論」は、宅八郎さんが既にメディアで語ってきたおたくとを肯定する理論武装をなぞっていただけに過ぎない。

宅八郎さんを見た目で嫌悪した「おたく」はそれを知らなかっただけの事である。

そんな、大学のサークル活動でおたく同士和気あいあいと仲良くやっていけ、その後その人脈やコネを使って就職し、社会に溶け込んだ様な「おたく」は、私から見れば所詮はリア充だ。

そんな、今は「オタク」或いは「ヲタク」の権威となった面々が、オタク特有の嗜好に対する嫌悪に基づいた言われなき攻撃に対し、政権与党と結びつきながら反撃しつつ、一方で宅八郎さんに対してはその打ち出した見た目に関し、シタリ顔で悪し様に腐し、正当な評価をしないのはルッキズムであって、噴飯モノだ。

宅八郎さんは幼少期から不眠症に悩み、私があった2000年頃も薬を服用していても慢性的に睡眠不足で、そのせいか時折人の話が聞こえていない様に感じられる時もあった。

そんな感じで不規則な生活のため、時間に間に合わせるのにとても苦労するとも言っていた。

『倶楽部ハチロー』の時も入り時間ギリギリで、気を揉んだのを憶えている。

テレビでおたくに対して批判的だった小島一慶、小峯隆生、テレビ出演を控える様になってからはSPA! 誌上での小林よしのり、田中康夫などへの「復讐」芸は宅さんの代名詞と言っていいものだった。言われなき誹謗中傷へのカウンターは、今見ても圧巻で、メディアのパワハラ、モラハラ体質を考えさせてくれる。

タブロイド時代の『週刊ファイト』とも因縁浅からぬアノ『噂の真相』岡留安則編集長を病院送りにし、エピソードは今思い返しても痛快で、右翼の街宣にも屈しなかった岡留安則編集長をKOした豪腕には、改めて「史上最強のライター」の称号を贈りたい。

「倶楽部ハチロー」の後、あまり会う事も無くなってしまい、東日本大震災の後に私が福島出身だった事を気にして電話してきてくれて話したのが最期の会話となった。

その時に結婚した事を聞いていたので、10年ほどは心穏やかに暮らせていたのではないか、とも思う。

近年は別名でライター業を続けていたそうだが、

「最近の世の中は、ネットで何でも情報が得られるから、お金を払って文章を読んでくれる人が減った。商売あがったり、だよ」(実弟の雄康さん談 https://encount.press/archives/116985/)

と嘆いていたとの事で、宅さんほどのライターでもそうなのかと、暗澹たる気持ちにもなる。

私なぞは宅さんの足元にも及ばぬ木っ端ライターだが、せめて少しでもその足跡を語り継いでいきたいと思う。

最強で最恐で最狂のライターにして、「おたく」に殉じた宅八郎さん。

やすらかに。

コミケットスペシャルの行われた東京ビッグサイトにて。

なお、電子書籍版『週刊ファイト』にて『おた天』に入れて頂いたサインを収録している。

◎こもと的鷹の爪最恐ヒール

COVID-19/新型コロナウイルス

良くも悪くも、世界的に2020年の主役はどうしたって新型コロナウイルス/COVID-19、という事にはなる。

その初期には中国発という事で、トランプ大統領に代表されるように中国共産党の強権と隠蔽体質の批判をする道具になっていたが、春先から欧米政府の対応が後手後手に回って感染拡大を繰り返し、自由主義経済と制度の色々な問題をあぶり出す結果をもたらした。

イギリスではマーガレット・サッチャー首相の「社会なんてものは存在しない(there is no such thing as society)」発言に象徴される「新自由主義」「市場原理至上主義」がハバを効かせて脱・福祉国家を推し進めてきたが、ボリス・ジョンソン首相が感染。生死の境を彷徨って生還し

「社会というものがまさに存在する(there really is such a thing as society)」

と言わしめた。

皆保険制度「オバマケア」を攻撃してきたアメリカ合衆国のトランプ大統領は

「マスクなんかしない」

と世界最悪の感染拡大を引き起こし、再選は叶わず。

「国民の生命と安全に責任がある」

と、戦前回帰を謳ってきた自民党政権、関西圏を牛耳る維新の会は疫病という「本当の脅威」の前に責任を放棄。

戦中の軍票よろしくクーポンを乱発して人を地方に到るまであまねく人を行き交わせ、中抜き業者を設けさせて自分の懐に税金を還流させる事に汲々とし、医療崩壊を招きつつある。

旅行も外食もする余裕のない経済的弱者は師走を前に救済は無いに等しい。

「政治は誰がやっても同じ」

「政権が何をやろうが、自分が一所懸命やればビジネスは上手くいく」

という日本的神話は既に崩壊している。

こういった、新自由主義と自己責任論の崩壊がもたらされた事で社会が良い方に変わっていけるかどうかは注目していくべきであろう。

超党派のプロレス格闘技振興議員連盟が出来たと風の噂に聞くが、一部富裕層を除く国民全般が困っている時に、特定団体のみの為に働こうという「国会」議員の発想の貧困さはどうだ。

今井絵理子の息子のプロレスデビューは応援するが、だからと言って息子の所属する業界に税金を還流させる様な振る舞いは公私混同と言わざるを得ない。

インディーズの選手が目先の自分のお米の心配をするのはやむを得ないが、卑しくもエンタテインメントを謳うならば、水プラズマで世界のゴミ問題を解決しようというアントニオ猪木の志だけでも見習ってもらいたい。

ちなみにプロレス界では、ヤジとか紙テープとかがプロレスに絶対必要なものでは無い事が明らかになったのは良かった事の1つだろう。

ただし、大勢の方が亡くなった疫病に「大賞」は無いだろうと思うので、「最恐ヒール」の称号を贈るものである。

◎こもと的鷹の爪プロレス大賞

世志琥

「世間と勝負をした」という意味で、2020年に世志琥以上のプロレスラーはいないだろう。

「プ女子」という言葉と共に「プロレスが流行っている」と、忘れた頃に言われはするものの、その「現象」が面白がられているだけで、お茶の間にリーチしている現役プロレスラーはほとんど居ない。

たまにバラエティに出るレスラーも、名前と顔が一致するところまで浸透しているかは怪しいし、知名度では猪木、長州、天龍、大仁田の足元にも及ばない。

先日TV東京の『家、ついて行ってイイですか』に出演した中野たむが、決別した大仁田厚と電流爆破の名前を挙げながら、最近の映像として流れた対戦相手のジュリアに関しては言及が無かったのを見ればそれはハッキリしている。

その点、コロナ禍での興行自粛中に、好きなおかし作りを活かし、

「女子プロレスラーの世志琥です」

のキャッチフレーズでSNSを席巻した世志琥の存在感は群を抜く。

12月8日にもNHK Eテレ『沼にハマってきいてみた』に出演して中島安里紗との激闘が電波に乗っており、北斗晶、ジャガー横田の域に近付きつつある。

北斗晶、ジャガー横田がセミリタイア状態になって、テレビで「鬼嫁」としてブレークしたのに比べると、現役バリバリの女子プロレスラーとして広く社会に認知されたのは、クラッシュギャルズ、ダンプ松本、キューティー鈴木以来(キッスの世界もギリ入るか?)であろう。

そしてメディアでの露出と平行して、リング上でも中島安里紗との激闘を制してシングルベルト戴冠、Sareeeとのタッグ、オニ×カナこと「鬼に金棒」でタッグのベルトを取り、オファーが殺到という充実ぶりで師走も突っ走っている。

飛んだり跳ねたりが全盛の女子プロレス界に逆行する重く荒々しいファイトスタイルだが、相手に合わせる幅の広さもあり、受けに回れば懐は広く、攻めには説得力がある。

以上の理由により、断トツで「プロレス」大賞は世志琥に贈りたい。

◎こもと的鷹の爪リアルファイト大賞

青木真也

「世間と勝負している」という意味では、圧倒的にプロレスラーよりもリアルファイトの格闘家の方に分があるのが2010年代後半からの状況であろう。

これは盟主の新日本プロレスが頑なに「プロレスムラの掟」を守り、「ファンだけ」を相手にビジネスをしているからに他ならない。

RIZINの地上波ゴールデンに出ている神童・那須川天心、朝倉兄弟に比べると、青木真也は年齢的にも下り坂だし、主戦場がONE CHAMPIONSHIPという点で、日本国内の社会的知名度では譲るのは否めない。

しかし長く格闘技界を渡り歩いてきた経験を感じさせる世間との対峙の仕方、自分がどうありたいか、どうあるべきかを考え、行動する。その言行が一致している点では、格闘技界随一だと思われる。

2020年の青木真也は、リアルファイトの試合はグラップリングと総合を1試合づつで、内容的にも厳しいものだったが、それを自らの言動で青木劇場としてエンタテインメントに昇華してしまった。

また、青木真也のnoteは、格闘技ライター殺しと言える内容で非常に読み応えがある。格闘技に限らず経験者は感覚で解説をしがちで、そこに未経験文系の解説者が仕事をする余地があったわけだが、青木真也は感覚の世界を平易な言葉に置き換えて論理的に説明を出来てしまう。そのセンスは佐山サトルを思わせるものがある。

たまに見るプロレスは、ハッキリ言って「努力賞」という感じではあるが、「リアルファイト大賞」を贈らせていただく。

◎こもと的年間最高試合(ベストバウト)

<裁判プロレス>

[株式会社ネクストリビューション]

川上孝行氏

vs.

ロッシー小川氏

[スターダム]

手前味噌ではあるが、セメントの痺れる様な抗争を、多くの選手を巻き込み、これだけ長く魅せてくれているという意味で、ベストバウトだと思う。

巨大企業に単身立ち向かった地裁への提訴で新事実を新たにした審理に続き、団体の「やりがい搾取」とも言うべき物販会場での賃金未払いを労働審判にかけるなど、プロレス業界全体の健全化という意味でも引き続き注目すべき闘いである。

俺の暴露ブログに対するお詫び

昨日、ブログにてスターダム星野唯月退団の真相等をアップすると告知しましたが、あまりにも皆様の期待が大きい為にブログ掲載を一旦取り止めさせて頂きます。詳しくはこちらをご覧下さい。https://t.co/oIoMGI20fH

— 俺、川上です。中野たむ、スターダム、上谷沙弥、ロッシー小川を提訴中 (@Kawakami0904) October 4, 2020

Photo & Text by こもとめいこ♂ Twitter@business_komoto