[週刊ファイト7月5日号]収録 [ファイトクラブ]公開中

▼ALL AMERICAN BOYボブ・バックランド来日騒動と顛末

by 風道 猛

・1978年から5年10ヶ月!ローカルテリトリー時代WWF王座長期政権

・『トムソーヤの冒険』に出てくるような真ベビーフェイスの歴史訂正考

・1982年の藤波辰巳戦と試合後の「藤波はヘビー級でも通用する」

・1979年11月26日『シュツゥットガルトの惨劇』と1982年元旦決戦

・ジャパニーズ・レッグロール・クラッチホールドの独特な押さえ方

・DRADITIONの招聘により4月に東京と大阪で試合とトークショー完遂

・『証言UWF最終章』用のインタビューと髙田延彦戦の「覚えてない」

・芸者論に言及:バックランドはUWFの咬ませ犬に過ぎなかったのか?

・プロとして観客に見栄えのする表情作りをすることに気を配っていた!

・NEVER CAPITULATE!ミスター・バックランドに贈られ、そして贈る言葉

1978年6月1日、今からちょうど40年前にアントニオ猪木とボブ・バックランドのダブルタイトルマッチが日本武道館で行われ、猪木にとってはビル・ロビンソン以来となる60分フルタイムを戦い抜く名勝負を演じた。去る4月藤波辰爾のDRADITIONにより10年ぶりに来日を果たした究極のベビーフェイレスラー、ボブ・バックランドにインタビューを敢行。All-American Boyボブ・バックランドのプロレスラーとしての全体像をここに焙りだす。

![]() 1978年から5年10ヶ月!ローカルテリトリー時代WWF王座長期政権

1978年から5年10ヶ月!ローカルテリトリー時代WWF王座長期政権

1970年代から1980年代にかけてアメリカの本場MSGで、当時のWWWFのプロモーター、ビンス・マクマホン・シニアの秘蔵っ子レスラーとしてその期待を一身に受けて、1978年2月20日にスーパースター・ビリーグラハムを破ってタイトルを奪取。1983年12月26日アイアン・シークに敗れて王座転落するまで実に5年10ヵ月(トークショーの最中にも本人の口からはっきりとこの数字を記憶して明言していた)の長きにわたって人気、実力ともに兼ね備えた若きチャンピオンとして君臨したのが、アメリカマット界を語るにおいて欠かせないベビーフェイスレスラー、ボブ・バックランドである。今回、奇しくも同時期に訃報が駆け巡ったイタリア系、前チャンピオンのブルーノ・サンマルチノなどとは違って純粋な白人アメリカンとしてマクマホン・シニアが命名したのが、自伝のタイトルにもなったAll -American Boy!

![]() 『トムソーヤの冒険』に出てくるような真ベビーフェイスの歴史訂正考

『トムソーヤの冒険』に出てくるような真ベビーフェイスの歴史訂正考

本国アメリカでも、レスリングのテクニックのみで勝負する正統派スタイルと端正なマスクから少年ファンの憧れと人気を一新に浴びて、サイン攻めにあうシーンが見られるなど典型的なベビーフェイスとしての人気を博していた。プロレス用語で善玉の意のベビーフェイスと、まるでマーク・トウェインの『トムソーヤの冒険』にでも出てくるような外見上本物のベビーフェイスが一致したのは恐らくバックランドだけではないだろうか。

そしてここ日本でもアントニオ猪木、藤波辰巳(現辰爾)などの好敵手として、あるいはアメリカサーキット中に一緒に車で長時間同移動し、同じアマレスのバックグラウンドを持つ者として、「手強くてやりにくかった」というコメントを残した長州力とも深い絆を持っていた外人レスラーとして特異な人気を誇っていた。

そのアマレスチャンピオンの技術をベースにしたレスリングスタイル、来日時も他の外人レスラーと群れることもなく変人扱いされるほど練習の虫として、巡業中もひたすらトレーニングに没頭するアスリートとしてのストイックな姿勢を貫く。猪木・藤波等と同じカール・ゴッチの愛弟子であったなど諸々の点から日本のファンからも絶大な人気を得ていた。

ただし、一部で吹聴されたバックランドがカール・ゴッチのコーチを受けていたという事実はない。今回来日時のインタビューでも、本人からもきっぱりと否定された。1977年フロリダのタンパへ行ったバックランドは、ゴッチ宅へ行って2、3時間話をしただけだったというのが真相とのことだ。バックランドがゴッチのコーチを受けたのは日本のプロレスマスコミや東スポの故・桜井康雄氏がテレビ朝日の解説で創り上げたファンタジー(空想話)に過ぎないと断言している。

もっともゴッチは1984年秋、旧UWF時代の来日時にデラックスプロレス誌上のインタビューで、「バックランドはアメリカマットでは唯一チャンピオンに相応しいレスリングの出来る男」という評価を下している。バックランド自身は自分にプロレスのイロハを教えてくれた唯一無二のコーチはエディ・シャーキーのみであると明言している。ただしファンクス、特に兄のドリー・ファンク・ジュニアから手ほどきをうけたことは事実。アマリロでは修行中のジャンボ鶴田と同期のファンクス門下生となり、猪木・藤波・長州・鶴田と日本のビッグレスラーたちと深く関わった稀有なレスラーとして日本マットにおいて欠かせないメインの外人レスラーの一人である。

![]() 1982年の藤波辰巳戦と試合後の「藤波はヘビー級でも通用する」

1982年の藤波辰巳戦と試合後の「藤波はヘビー級でも通用する」

バックランドの日本での名勝負といえば猪木とのWWWF・NWFダブルタイトルマッチの60分フルタイムドローの試合(1978年6月1日、日本武道館)などがすぐに思い浮かぶが、個人的には1982年(昭和57年)に生観戦した2試合の藤波辰巳とのシングルマッチが印象深い。ひとつが1月1日の元旦決戦となった後楽園ホールでの猪木vs.ローラン・ボック、藤波vs.バックランド、タイガーマスクvs. ダイナマイト・キッド、長州力vs. アニマル浜口(咬ませ犬発言前、ラリアート初公開)、カール・ゴッチvs. 藤原喜明(当日カード発表、会場からは狂喜の雷のような歓声)というファン垂涎の対戦カードの大出血サービスだったのだ。

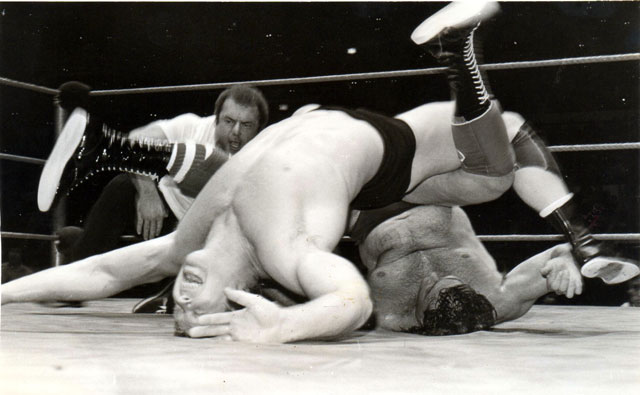

後楽園ホールを文字通り立錐の余地もないほど通路までギッシッリでフルハウスにして、徹夜組も出た中で行われた飛竜十番勝負の第一戦。今回のバックランド来日のパンフレットに録されたインタビューで、藤波は「バックランドは組んだ時にハンセンなどとは違う(レスリングの)パワーを感じた」とコメントしている。試合はエビ固めの攻防から不透明な決着で、藤波の肩がついていたということでレフェリーの山本小鉄が3カウントを数え。バックランドの勝ちという判定が下ったが、勝ったバックランドも納得せずレフェリーに抗議する一幕も。ヘビー級転向直後の藤波に対して、バックランドは「藤波はヘビー級でも通用する」と太鼓判を押すコメントを残す。

試合後、エレベーター前でごった返すファンの中を帰路につく外人レスラーの一人であったバックランドに対して、ある女性ファンがその頬っぺたを叩きながら「バックランド!」と親しみを込めて呼んでいたシーンは忘れられない。

![]() 1979年11月26日『シュツゥットガルトの惨劇』と1982年元旦決戦

1979年11月26日『シュツゥットガルトの惨劇』と1982年元旦決戦

1979年11月26日、西ドイツ『シュツゥットガルトの惨劇』

1979年11月26日、西ドイツ『シュツゥットガルトの惨劇』

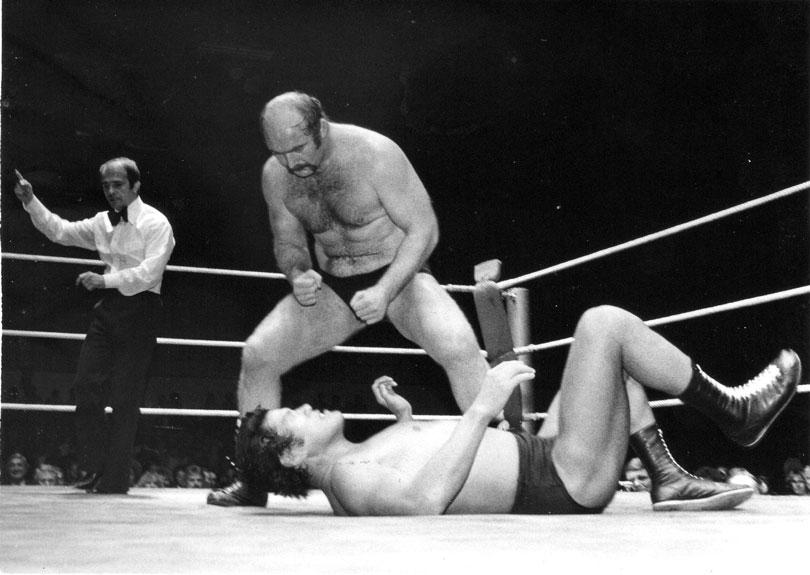

またこの日猪木とメインを張った墓掘り人の異名を持つヨーロッパレスラー、ローラン・ボックは、目の前で見ると正に「化け物」だった。桜井康雄がこの日のTV解説で「巨象が崩れ落ちるよう」と形容したのも肯ける。全3回、短期間の来日であり、しかもトレーニング不足でコンディションもよくなかったボックであるが、日本のプロレスファンには未だに鮮烈な印象を残している、まさに最後の未知なる強豪に相応しい外人レスラーであった。「シュツトガルトの惨劇」としてあまりにも有名なラウンド制で行われたドイツでの猪木戦は日本でも深夜テレビ中継されたが、村松友視はこの試合を見て「手に汗が滲んだ」と記している。

尚、カール・ゴッチはこの元旦決戦で藤原善明、1月8日に同じ後楽園ホールで木戸修と、二人の最もお気に入りの愛弟子相手に57歳にしてパーフェクトなジャーマンスープレックスホールドを披露して、現役最後の有終の美を飾りこれ以上ない幕引きをすることが出来た。そして試合後ほとんどのレスラーが地下の駐車場から車で帰るのを全く無視するかのように、ゴッチは黒いジャケット姿でたった一人水道橋駅まで歩いて帰って行った。その孤高の姿は今も目にしっかりと焼き付いて離れない。

![]() ジャパニーズ・レッグロール・クラッチホールドの独特な押さえ方

ジャパニーズ・レッグロール・クラッチホールドの独特な押さえ方