『美城丈二の“80’s・プロレス黄金狂時代 ~時代の風が男達を濡らしていた頃”』

Act⑭【アントニオ猪木という名の“巨星”】

(今回は80年代に拘らず、筆者なりに現行の“猪木像”をも見据えて綴ってみました。)

アントニオ猪木というプロレスラーほど、ファンに幻想・幻影、そして幻滅を与えたプロレスラーも他に居ないのではないか?

ファンタジーという“夢”の領域をファンに垣間見せ、“人間”猪木寛至を関係者が語るとき、悲しいかな、良く言う人々は少ない。そうして、そういう感情が外に漏れる時代性という、良くも悪くも秘匿性が守られない状況は真実が漏れ伝わっているかどうかはともかく、ある種、恐ろしさを感じなくも無い。

現役時代、猪木ほど“プロレスラー最強神話”をその身に纏い、そしてそれらを全面に押し出し、闘い続けたプロレスラーも他に例を見ないように思う。

いわく「プロレスこそ最強の格闘技である」いわく「いつなんどき、誰の挑戦でも受ける」ファンの中で誇大化し幻影化され続けた一プロレスラーの言説、言いっぷり。

精神主義的に多大な幻影を与え、ひとによってはその“人生訓”においてもぐいぐいと有無言わさず引っ張っていくだけの“影響力”を多大に有していた。人々はいつしかそれら言説を「Inoki ism」と呼称するようになった。

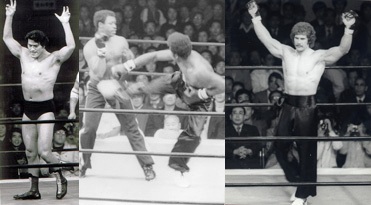

新日プロのリングで行われた全米プロ空手試合。レフトフック・デイトン(右)はその刺客

誠に多くの人々がプロレスラー・アントニオ猪木を、これまで散々言い尽くされたことであろう事柄・事象・事件史、外に漏れだした、或いは些細な内部事情、等を含め、あらゆる角度から時に饒舌に謳いあげ、時に品を変え冷笑的に語り継いできた。

現役を退いたのちも方々で“語り尽くされた”と称される猪木をまさに舌の根も乾かぬほどに未だに後世に語り継ごうとして止まぬ一群がある。

何故、それほどまでにアントニオ猪木という一プロレスラーは連綿とひとびとの遡上に上るのか?その答えのひとつはいうまでも無く、ひとつひとつの言説をリング上で実際に実践しようと試みたレスラーだったからこそ、だろう。そこに多くのファンがシンパシー【sympathy】を感じたからこそ、大いなる幻想と現実をリンクさせ、共鳴体としての“アントニオ猪木像”は確固たる礎を築いたはずである。

これはもう、プロレスというジャンルの奇特性ゆえの世界であり、本来ならばファンに魅せることが出来ない格闘浪漫、絵巻であろうともプロレスリングの世界では関係者が真摯な態度を持ってことにあたればけっして困難ではないかも知れぬという、まさに世間的には懐疑牲の非常に高い、だが、だからこそその特殊性が際立つ“懐の深い”ジャンルゆえにこそ為しえようことだ。

つまり、市井の人々が懐疑の目という“偏見”を抱いて「まず、実現困難!!」と思い描く事象でも、関係者を奔走させてしまうだけのバイタリティ、熱量、風格がかつてのアントニオ猪木には存していたという側面が指摘できよう。

それだけにリング引退後の猪木には肯定・否定、その是非論が現役時よりもかなりの密となってふりそそがれる事態を生んでしまった。プロデューサー・猪木はあくまでもプロデューサー、裏の仕掛け人なのであって実際にリング上でその“思想”を体現しうる“当事者”では無い。

ここに連綿と未だ現役時と引退後を区別出来ぬ“体現者”としての猪木の“幻想”を追う一群が現れ、「あの猪木のことだ。きっと何かやってくれるのではないか?」という必要以上の期待感を抱いて観戦に及び、そのリング上の騒乱ぶりに幻滅と批難が集中するという皮肉な結果を招くこととあいなった。

IGFという、ところどころにこれでもかとばかりに猪木自身が頻繁に登場して試合自体のインパクトを弱めてしまう“ひとり舞台”の様相は誠にその悪しき好例、と思えなくもない。(サービス精神がそれだけ旺盛という、好意の目で見つめる方々も無論、おられようが・・・)

だが、翻って現役時の猪木を思うとき、筆者にはこんな感慨をも口をついて出てしまうのだ。

「プロレスラーとは、他の実戦格闘家が見せることが出来ない“格闘浪漫”を実際に“魅せる”ことが出来る領域をも有した稀有な存在である。」あったのだ、と。

ならばいま現行のプロレス界、猪木の現役時ほどにファンに“格闘浪漫”を“魅せる”ことが出来るプロレスラーが果たしているのか?と問われれば人々はどう、答えることだろう。

現役時、ファンの夢の“領域”を己の身を削って体現しようと謀った漢・アントニオ猪木。批難・誹謗の数々はまたそれらに比例してアントニオ猪木の現役時に、ファンの夢を繋ぐ為に奔走した汗と等しいはずだ。そのことだけはやはり、ここに筆者の連綿たる思いの一部として、また仔細にその動向を見つめてきた者の自負として強調しておきたいと思う。

恒に、ファンに媚びないファイトを行い続けたプロレスラーとも称されたアントニオ猪木。だが、私はこの言葉を文字通り、否定してみたい。猪木ほど、その現役時、ファン第一義で四角いリングに上がり続けたプロレスラーも居ないのでは無いか?

プロレスラー・アントニオ猪木は未だ燦然とプロレス界の歴史に輝く、一大巨星である。猪木は世間の蔑視という風聞に晒されながら暗く鬱に暮れていた、誠に多くのプロレスファンの、ジャンルに懸ける思いを繋いだレスラーであった。

「アリ戦の借金を返さんが為に異種格闘技戦を行い続けたのさ」そんな下卑た論評のみに終始していては“歴史”に影となって潜む、幾層にも折り重なりギラリと光る、滴る汗なるものはかすんで見えぬことであろう。あのほとばしる、リング上の猪木の熱量はいま思い起こしてみても身震いするほどの佇まいを有していた。まさしくその勇姿は“巨星”そのものであった。

⇒【筆者・美城丈二、ミルホンネット電子書籍】